AI管家時代要來了嗎?

物業貌似正在成為房地產的下一個風口。

據最近公開資料顯示,目前已公布業績的三家內地物業管理公司——碧桂園服務、雅居樂服務,及背靠新城控股的新城悅,2018年淨利潤增長均超過1倍。這與行業景氣度密切相關。

在經歷了規模化增長的黃金十年後,中國房地產行業正處於從“增量市場”向“存量市場”的轉軌期,對存量市場的挖掘和運營成為未來企業競逐的主戰場。物業服務也告別之前“粗放式”的管理模式,開始向精細化運營發展。

然而,目前物業服務市場的現狀有點參差不齊。在鈦媒體研究院發起的2017-2018房地產行業調研報告中發現,物業服務行業正面臨一系列痛點:一方面物業費升值空間有限,原有的管理水平跟不上日益膨脹的規模發展,另一方面,作為物業成本結構比例最高的人力成本卻高居不下,並以每年10%-20%的比例逐年攀升。如果不採用數字化的手段來加以管控,未來物業公司面臨的壓力將不堪重負。

能夠大幅提高效率、降低用人成本的人工智慧技術,自然成為了物業服務公司的優先選擇。實際上,物業服務領軍企業都已經開始謀求智慧化轉型,如龍湖地產將物業品牌升級為智慧服務,提出“空間即服務”的戰略。在向業主提供刷臉門禁、紅外垃圾監測等諸多服務的同時,其全面落地的“智囊型管家”專案也成為業主裝置報修、衛生保潔等一站式服務的標配。

在所有這些物業公司提交的成績單中,碧桂園服務的成績尤為亮眼。作為港交所市值最大的物業管理公司,碧桂園服務率先採用領先AI技術,在物業服務這條新賽道上一路狂奔。

碧桂園服務所打造的雲-邊-端AI全棧解決方案,利用人工智慧和物聯網的深度融合,將物業服務場景智慧化,並下放至邊緣端,應用範圍已覆蓋前臺、後臺、決策、運營這四類近20-30個場景,這無論是對安防領域如一鍵巡邏、人臉/車牌識別等,還是對管理決策經營分析,都起到了強力的支撐作用,並大幅提高了管理效率。

2018年,碧桂園服務獲得中國物業服務百強企業經營績效第一,還摘得中國社區服務商客戶滿意度第一。在最近公布的年報上,碧桂園服務2018年營業額為46.75億元,同比增長近一半,達49.8%,淨利潤為9.23億元,同比上升129.8%。

他是怎麼做到的?

人工智慧如何落地物業服務?

儘管人工智慧被業界熱捧,但要真正實現落地還很難。缺乏足夠樣本量的有效資料及豐富的應用場景,較高的演算法研究成本……使得人工智慧一直猶如空中樓閣,更多地還是停留於概念化、理論化的嘗試階段,難以實現真正的商業化落地。而物業服務行業複雜的線下場景,以及大量的社區實時資料的積累,可以說為人工智慧落地提供了天然實驗場。

要實現人工智慧在物業服務行業的落地,需滿足四個基礎條件:一是千萬級的資料量,二是強大的運算能力,三是清晰的業務場景,最後要有物聯網及物聯裝置的支援。

資料和場景都是現成的,也是碧桂園服務的核心優勢。如何在運算和物聯網上發力,是碧桂園服務接下來要做的事情。

從2016年開始,碧桂園服務就開始搭建技術平臺,嘗試雲-邊-端的整體物聯網架構的建設,並逐步建立起基於裝置端的感測器和一線應用能力。

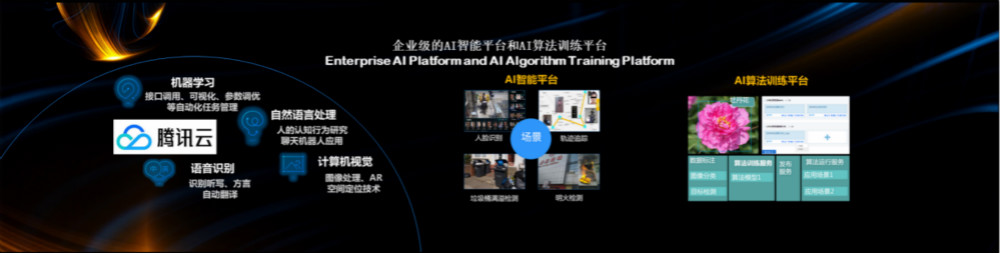

為了在運算上提升支援,2018年,碧桂園服務與騰訊合作,基於騰訊豐富的產品矩陣和生態能力,尤其是在計算機視覺識別、語音識別、機器學習等方面的進展,打造了基於雲端的AI智慧平臺和AI演算法訓練平臺,所有業務場景都可以在雲端進行反覆的訓練學習,賦予智慧化。

為了讓“AI無處不在”,不僅僅高掛在雲端,而是下放到本地社區,碧桂園服務又打造了基於邊緣的伺服器,也就是說將雲端的智慧賦予邊緣端,能夠在邊緣進行計算處理。

“以前人工智慧應用需要把採集到的資料上傳到雲端,時效性很差。如果加入邊緣處理,將雲端能力賦能到社區本地去處理,就能快速反應,即時性很明顯。”碧桂園服務資訊長袁鴻凱介紹說。

碧桂園服務資訊長袁鴻凱

而承載這種邊緣處理能力的重要工具,就是智慧魔盒。這也是降低裝置智慧化改造成本的一個關鍵。

據袁鴻凱介紹,以前物業公司做智慧化改造時會上大量的伺服器,車閘有車閘的伺服器,門禁有門禁的伺服器,裝置智慧管理還有專門的伺服器,而現在可以把所有這些伺服器的功能整合在一個伺服器裡面,這就是所謂的智慧魔盒。

“相較同行,用智慧魔盒來進行智慧化改造的成本能降低30%左右。這對於物業服務行業來說相當可觀。”

實際上,儘管不少雲服務廠商都在積極打造自己的邊緣能力。比如華為,有自己的邊緣小站,而且基於硬體有一系列產品的支援,比如基於邊緣的晶片,基於邊緣的網路等,阿里也有一組邊緣的裝置生態的組織。但碧桂園服務在邊緣能力上的不同之處,就在於其雲端的演算法是完全基於物業服務的場景特性去設計的,這也是它在物業服務領域樹立門檻的一個核心優勢。

至此,碧桂園服務構建起來基於雲-邊-端的AI全棧解決方案。它的邏輯是這樣的:透過雲端的AI智慧平臺和演算法平臺,對裝置設施資料進行管理分析;然後下傳至邊緣端,來整合相關分析結果及演算法訓練後的能力,最後透過邊緣去管理所有端的裝置,並將人工智慧賦能到所有終端裝置,實現“AI無處不在”。

要說與場景結合的典型案例,不得不提“一鍵巡邏”。原來保安巡邏都是每隔1個小時巡邏一次,一次至少也要1小時,而且在監控室,1000多張監控顯示屏滾動播放,靠人力很難及時發現問題。利用雲-邊-端解決方案後,只需聯動小區所有關鍵路徑上的攝像頭進行一次性抓拍,然後邊緣會把這些圖片都切好,送到雲端,依賴雲端強大的演算法生成一份巡邏報告,再將報告傳至邊緣端,這樣一線人員看到的就是一份已經算好的安全報告,會根據報告去調動巡邏崗處理各種各樣的狀況。據袁鴻凱介紹說,一鍵巡邏功能上線後,現在不需要人去線下巡邏,只需每隔20分鐘抓取一次監控,就能實時解決問題。

再比如垃圾滿溢服務。在對垃圾進行清掃時,有一項重要工作就是對垃圾桶的溢滿要做一個檢測,基於這一場景,把它放到雲端去進行相應的學習,之後透過監控檢測出有溢滿的垃圾桶,就會及時跟下面的維修或保潔人員進行聯動,及時進行清掃。這就是碧桂園服務整體的雲端+邊緣端+人工智慧的整體的一個聯動效果。

值得提出的是,人工智慧對碧桂園服務提升管理效率也是顯而易見。

譬如抓小偷。原來監控室裡有3-400路的攝像頭傳輸,小偷在為非作歹時,僅靠肉眼,難以從監控中第一時間識別小偷身份。現在,碧桂園服務啓用了周界防範功能,就是在小區內或外面劃定一片區域,你靠近區域的外圍時,系統不會發出警報,但是當有一些行為,如攀爬、大的動作、踹門等異常行為發生時,系統就會發出很強烈的警示,並與語音聯動,提示人為去幹預。

還有對可疑人員的以圖找人。就是透過對可疑人員的面部識別,系統會根據這個人的行動軌跡、具體位置等,在小區範圍內搜尋這個人。

人工智慧不僅僅被應用於前端的安防領域,包括人臉識別、語音報修、輔助巡邏等,在業主服務,如提醒繳費機器人,以及後臺的管理決策支援、企業運營等角度,也發揮著不小的功效。

最典型的是管家服務。在碧桂園服務,管家系統集成了CRM、ERP等系統的整合,一個管家透過系統,至少管理500-800戶業主。透過將成本資料、收入資料等模型的融合,再透過運算,人工智慧可以給實際決策人員以支撐。

“比如收費率的預測,實際上影響收繳率大概有200多個因素,這些因素融合在一起會導致收繳率的波動,但利用人工智慧最終預測的波動不會超過1%。這樣在下發年度經營指標時就是很好的一個參考。”袁鴻凱介紹說。

碧桂園服務正在研發的提醒繳費機器人,更是會替代管家完成提醒繳費任務。比如針對不同業主、不同的繳費習慣,系統會提供不同的策略,而且會有語音的介入。如果一個人習慣在月底繳費,系統就不會在月底之前的時段發出提示。而且管家不需要給業主打任何電話,全部由系統自動完成。這樣,這項複雜的工作就會被替代,管家就可以思考怎麼為業主提供定向服務。

對於人工智慧會否替代人,造成人員的大批下崗、失業,袁鴻凱直言不會。他認為人才是企業數字化轉型的重要因素之一,人員匹配是根據小區面積來定的。透過數字化、智慧化的轉型,安保人員在掌握人機結合、人工智慧這些科技上的能力會越來越高,單個管理面積和管理效率也會大幅提升。

人工智慧未來的挑戰和變革

回看人工智慧,從 IBM “深藍”橫空出世,到 AlphaGo 大戰世界冠軍,AI已悄無聲息地滲透進我們現實生活的點點面面。無論是交通導航、無人倉庫,還是語音助手、智慧服務機器人,建立智慧城市、智慧社區正在成為國家層面大力推動的一個長遠規劃。

從物業管理行業來說,AI+社區的布局也越來越成為眾多物業公司的選擇。儘管目前AI在社區服務上的落地還不盡善盡美,使用者習慣也有待培養,但隨著人工智慧在自然語言處理技術、語音語義分析以及人臉識別等技術上的日臻完善,AI+社區的全面落地指日可待。

如何讓碧桂園社區結合人工智慧的潛能發揮到最大?袁鴻凱認為,下一個主戰場是機器人領域。與AI、機器人的深度融合,或將成為碧桂園“AI+社區”進化之路的有力武器。

實際上,碧桂園控股董事局主席楊國強早在去年就確立了打造“地產、農業、機器人”三駕馬車的戰略布局。併成立了全資子公司“博智林機器人”,研究機器人在建築、餐飲、物業、零售等領域的應用,其中位於碧桂園總部的機器人餐廳已經開始實際運營。

在袁鴻凱看來,機器人也是人工智慧和物聯網深度結合的完美呈現。

“大多數情況下,人工智慧並不是一種全新的業務流程或商業模式,而是對於現有的業務流程、商業模式的根本性改造。AI重在提升效率,而非發明新的流程、新業務。機器人在服務場景的廣泛應用必須降低成本,而有效降低成本的途徑就是依靠物聯網和邊緣端的人工智慧。未來是一個人類和機器共存、協作完成各類工作的時代。人工智慧將會重建人類與機器之間的相互協作關係。”

尤其是,在AI技術不斷迭代,不斷有更加強大的功能注入後,系統的迅速反饋和適應能力也是企業面臨的一個挑戰。

袁鴻凱認為,如果將單體機器人注入智慧的能力,成本很昂貴,所以機器人必須是要與邊緣端去結合的,這樣才能完成整體的動作。邊緣端需要不斷更新,這就要求雲端結合大量的場景不斷地去訓練,不斷賦能,這對系統有很高的要求。

對於AI在物業行業廣泛應用面臨的挑戰,袁鴻凱認為有兩點,一是業務場景;二是平臺能力。

“就業務場景來說,目前AI演算法研究的公司接觸不到複雜的業務場景,隨著AI的發展,AI將越來越多和我們線下複雜場景結合。如何快速適應這些複雜場景將是所有AI服務商的最大挑戰。二是平臺的處理能力,複雜多樣的業務場景會產生大量的各類資料(影片、圖片、音訊等),平臺是否能支援這樣大資料量的及時處理也是挑戰。”

(本文首發鈦媒體,作者/胡江路,編輯/劉湘明)